現代は「ストレス社会」とよく言われます。

ただ、どの時代にも必ず何かしらのストレスはあり、戦争中にも、戦国時代にも、食べ物が不足した時代にも、人々は絶えずストレスにさらされてきました。

「ストレス」という言葉が近代になって生まれたため、現代だけが特別ストレスが多いように感じるのかもしれません。

🧬身体は“変化”に適応しながら生きている

高校生の頃、生物の授業で「ホメオスタシス(恒常性)」という言葉を学びました。これは 身体が内部環境を一定に保とうとする働き のことです。例えば、明らかに体重が超過している状態でも血液検査の結果は正常値内である、とか血糖値や血圧も上がり過ぎす下がり過ぎすを維持しようとします。

しかし外部環境は日々変化します。

一定のままでは、変化についていけず、身体は壊れてしまいます。

そこで働くのが アロスタシス(変動性維持)。

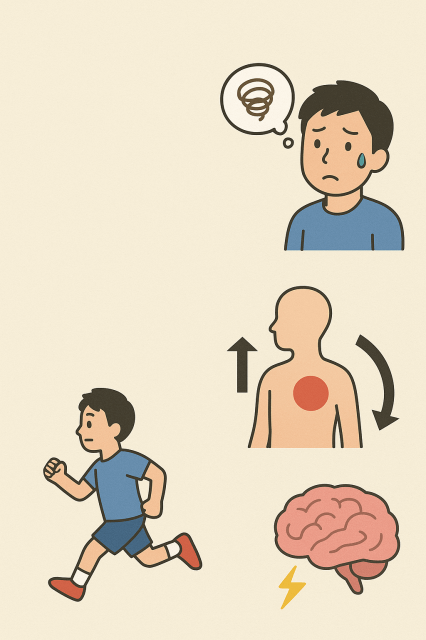

ストレスを受けると、

戦う

逃げる

どちらかを選ばないと身を守れません。

そのため、興奮し、血流が増し、筋肉が緊張し、普段とは違う身体モードになる必要があります。

つまりアロスタシスは、

👉 変化に直面したとき、身体が安定を保つための“エネルギーを生む仕組み”

なのです。

私たちは、ストレスを受けた時と落ち着いた時の体の働きを切り替えながらバランスをとって暮らしています。

🛑しかし問題は「ストレス状態が続いてしまう」こと

本来アロスタシスは短時間作動するものです。

しかし現代では、日常的に過度なストレスが続きやすく、👉 アロスタシスが“長時間オンのまま”になり、エネルギーを消耗し続けてしまう。

これが疲労感、集中力の低下、肩こりや不調の原因につながると考えられています。

では、このような状況から身体を守るにはどうすればいいのでしょうか?

脳を助ける「運動」というシンプルな方法

ここで注目したいのが 運動の効果 です。

2001年、日本福祉大学の研究では、

週3日・30分のジョギングを12週間続けたグループは、そうでないグループと比べて

👉 作業記憶のテストのスコアが30%向上

していたという結果が出ています。

また、1999年のアメリカの研究では、

ラットを「運動できるグループ」と「運動しないグループ」に分けたところ、

👉 運動したラットの方が神経細胞が発達

していたことが報告されています。

🧠なぜ運動すると脳が活性化するのか?

運動も立派な“脳の仕事”です。

筋肉を動かすには、脳が大量の情報処理をしなければいけません。

だからこそ運動をすることで脳は刺激を受けやすく、

思考力

記憶力

判断力

が高まりやすいと考えられています。

つまり、

👉 運動はストレスで疲れた脳を回復させる強力な手段になりうる

わけです。

🧒昔のステレオタイプはもう古い

昭和の漫画では、

「勉強できる子は運動が苦手」「運動ができる子は勉強が苦手」という描かれ方が多くありました。

しかし実際は、

勉強も運動もどちらも“脳の活動”の上に成り立っています。

研究を見ると、

👉 動く子ほど、勉強の土台となる脳の働きも強い

と言えるのかもしれません。

🌿まとめ:ストレスと上手に付き合うために

ストレスは昔から存在する

身体はホメオスタシスとアロスタシスでバランスを取っている

しかしストレス状態が続くと疲弊する

運動は脳の働きを高め、ストレス耐性まで強めてくれる

現代をよりラクに過ごすためには、

完璧にストレスをなくすことよりも、“回復力を高めること”が大事 です。

そのためにできる最もシンプルな方法が「運動」かもしれません。